Новости в области разработки инновационных лекарств

Дайджест №25 (июнь 2025)

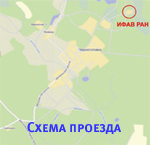

Подготовлено Отделом информации ИФАВ РАН

1. Лечение аколтремоном 0,003%, новым агонистом TRPM8, улучшает множественные симптомы DED: результаты клинических исследований фазы 3

Treatment with Acoltremon 0.003%, a Novel TRPM8 Agonist, Improves Multiple Ded Symptoms: Results from Phase 3 Clinical Studies

L.M. Periman et al.

2025 ASCRS ASOA Annual Meeting

Синдром сухого глаза (DED) – распространенное заболевание глазной поверхности, которое возникает, когда глаза не вырабатывают достаточно слез для поддержания увлажненности, или когда слезы плохого качества и поэтому испаряются слишком быстро. Симптомы могут включать жжение, зуд, покалывание, нечеткость зрения, покраснение и чувствительность к свету. Ключевыми факторами заболевания являются хроническое воспаление, гиперосмолярность слезы и нестабильность слезной пленки, каждый из которых может привести к повреждению эпителия роговицы и конъюнктивы. Синдромом сухого глаза страдают от 5% до 50% людей во всем мире. Текущие исследования и разработка лекарственных препаратов направлены на решение этих конкретных процессов – уменьшение воспаления, стабилизацию слезной пленки и восстановление гомеостаза слезной пленки – для смягчения прогрессирования заболевания и повышения качества жизни пациентов. Аколтремон (глазной раствор аколтремона 0,003%, Alcon), также известный как AR-15512, является исследуемым офтальмологическим раствором, разработанным для лечения синдрома сухого глаза. Он действует как местный агонист рецептора меластатина 8 (TRPM8) с транзиторным рецепторным потенциалом и направлен на облегчение признаков и симптомов, связанных с синдромом сухого глаза. Рецепторы TRPM8 являются неотъемлемой частью активации тройничных нервных путей и слезной функциональной единицы, способствуя скоординированной иннервации слезной железы. 28 мая 2025 г. FDA одобрило глазной раствор Аколтремон (TRYPTYR) для лечения синдрома сухого глаза. Одобрение было получено на основании рандомизированных, плацебо-контролируемых клинических исследований COMET-2 и COMET-3 с участием 465 и 467 пациентов соответственно для оценки безопасности и эффективности местного применения аколтремона 0,003%. На исходном уровне участники были рандомизированы 1:1 для получения аколтремона или плацебо, которые вводились по одной капле в каждый пораженный глаз дважды в день в течение 90 дней. Критерии приемлемости включали возраст выше 30 лет с признаками и симптомами синдрома сухого глаза заранее определенных уровней и диагнозом в течение 6 месяцев. По результатам испытаний множественные показатели качества жизни значительно улучшились на 14, 28 и 84 день. Препарат хорошо переносился, серьезных побочных эффектов со стороны глаз не зафиксировано. Наиболее распространенными побочными явлениями были легкое жжение и покалывание при закапывании (47,1%). В целом аколтремон продемонстрировал клинически значимое улучшение симптомов синдрома сухого глаза. Благодаря своему уникальному механизму действия и быстрому облегчению симптомов, аколтремон позиционируется как потенциальный прорыв в терапии этого заболевания. Текущие и предстоящие исследования еще больше прояснят его долгосрочную эффективность и безопасность, предлагая альтернативу для пациентов с неудовлетворенными потребностями в лечении синдрома сухого глаза.

2. Эффективность и безопасность талетректиниба для лечения ROS1- положительного немелкоклеточного рака легких: систематический обзор

Efficacy and safety of taletrectinib for treatment of ROS1 positive non-small cell lung cancer: A systematic review

Irtiqa Khan et al.

Expert Opinion on Pharmacotherapy 2025, 26(6), 765-772

Рак легких является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований с самым высоким уровнем заболеваемости и смертности во всем мире, а немелкоклеточный рак легких составляет около 85%. Болезнь развивается из клеток различных тканей легких, которые начинают аномально расти и делиться, образуя опухоль. Немелкоклеточный рак легких представляет собой один из подтипов рака легких, который отличается от мелкоклеточного рака легких видом опухолевых клеток под микроскопом. Терапия ингибиторами тирозинкиназы ROS1 является текущим стандартом лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого с положительным слиянием ROS1. Талетректиниб (ранее AB106 или DS-6051b) – это высокоэффективный, селективный, перорально доступный ингибитор тирозинкиназы ROS1 следующего поколения. Он не только высокоэффективен против опухолей с первичными слияниями в ROS1, но и для опухолей с мутациями резистентности ROS1. Талетректиниб был разработан для повышения эффективности, преодоления резистентности к ингибиторам ROS1 первого поколения и устранения метастазов в головной мозг, одновременно вызывая меньше неврологических побочных эффектов. 11 июня 2025 г. FDA одобрило препарат Талетректиниб (Ibtrozi), ингибитор киназы, для лечения местнораспространенного или метастатического ROS1-положительного немелкоклеточного рака легких у взрослых. Одобрение было получено на основании двух многоцентровых, одногрупповых, открытых клинических испытаний TRUST-1 и TRUST-2, в которых оценивалась эффективность препарата. Эффективная популяция включала 157 пациентов (103 в TRUST-1; 54 в TRUST-2), которые не проходили лечение ингибитором тирозинкиназы ROS1 и 113 пациентов (66 в TRUST-1; 47 в TRUST-2), которые ранее получали один ингибитор тирозинкиназы ROS1. Пациенты могли ранее получать химиотерапию для лечения запущенного заболевания. Талетректиниб вводился циклами по 21 день. Исследуемое лечение продолжалось до прогрессирования заболевания, неприемлемой токсичности, смерти или отзыва согласия. Пациенты могут продолжить исследуемое лечение после прогрессирования заболевания, если они продолжают испытывать клиническую пользу. Рекомендуемая доза талетректиниба составляла 600 мг перорально один раз в день натощак (без приема пищи по крайней мере за 2 часа до и 2 часа после приема талетректиниба). Наиболее распространенными нежелательными явлениями, зарегистрированными у 190 пациентов, были диарея, тошнота, рвота, анемия, головокружение и снижение аппетита. Талетректиниб продемонстрировал активность при ROS1-перестроенном немелкоклеточном раке легких, особенно у пациентов, не получавших лечения или устойчивых к ингибиторам тирозинкиназы, и является потенциально новой терапией для этой популяции пациентов. Эффективность и профиль безопасности талетректиниба добавляют новый перспективный вариант к текущему терапевтическому ландшафту ингибиторов тирозинкиназы ROS1. Необходимы дальнейшие крупномасштабные испытания для подтверждения его долгосрочной безопасности и эффективности.

3. Новые терапевтические подходы к лечению болезни Альцгеймера

Emerging Novel Therapeutic Approaches for the Treatment of Alzheimer’s Disease

Amit Panwar et al.

Advances in Alzheimer’s Disease 2024, 13, 65-94

Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее нейрональное расстройство, которое развивается с возрастом и приводит к снижению когнитивных способностей и навыков мышления. Это нейродегеративное расстройство уже много лет является глобальной проблемой, составляя 60–80 % случаев деменции. Бляшки бета-амилоида и нейрофибриллярные клубки являются основными признаками болезни Альцгеймера. Симптоматическое облегчение является единственным возможным лечением, доступным в настоящее время, и препараты, изменяющие течение болезни, имеют первостепенное значение. Разработка лекарств, которые могут ингибировать различные мишени, ответственные за образование бляшек, является потенциальной областью исследований болезни Альцгеймера. Этазолат (EHT0202) является селективным ингибитором фосфодиэстеразы 4 (PDE4) и селективным и положительным модулятором рецептора GABAA с анксиолитической и антидепрессивной активностью. Двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование 2 фазы у пациентов с болезнью Альцгеймера показало, что этазолат безопасен и в целом хорошо переносится, но значительного улучшения не наблюдалось. Ацитретин, синтетический аналог витамина А, завершил 2 фазу клинических испытаний для пациентов с легкой и средней степенью болезни Альцгеймера. В доклинических и клинических исследованиях ацитретин хорошо переносился и активировал неамилоидогенный путь за счет снижения уровня бета-амилоида. Мощная и продолжительная активация протеинкиназы C бриостатином-1 приводит к предотвращению агрегации бета-амилоида. Влияние бриостатина-1 на образование и клиренс бета-амилоида позволяет предположить, что это может представлять собой важный, новый и специфичный метод лечения болезни Альцгеймера. Клиническое исследование было проведено на 150 пациентах с поздними стадиями болезни Альцгеймера на фазе 2. Испытуемым давали 20 мкг или 40 мкг бриостатина-1 или плацебо (внутривенно в общей сложности 7 доз) в течение 12 недель. Терапия хорошо переносилась и оказала положительное влияние на когнитивные способности в течение первых нескольких часов после приема препарата. Бунтанетап – новый ингибитор трансляции множественных нейротоксических белков. В 2023 г. были проведены исследования фазы 2 и 3, начато изучение эффективности и безопасности бунтанетапа по сравнению с плацебо у участников с легкой и умеренной формой болезни Альцгеймера. Были обследованы 17 пациентов с болезнью Альцгеймера, которые получали дозу 80 мг бунтанетапа или плацебо 1 раз в сутки. Препарат был безопасен и хорошо переносился обеими группами пациентов. Бунтанетап статистически улучшал состояние пациентов и продемонстрировал тенденцию к снижению уровня нейротоксических белков и повышению целостности аксонов у пациентов с болезнью Альцгеймера. В обзоре рассмотрены и другие препараты для лечения болезни Альцгеймера (ибупрофен, ладостигил, семагацестат и др.), а также другие методы терапии этого заболевания (иммунотерапия, терапия стволовыми клетками, подходы на основе микроРНК и др.).

4. Раскрытие потенциала луматеперона и новых антипсихотических препаратов для лечения шизофрении

Unlocking the potential of lumateperone and novel anti-psychotics for schizophrenia

S. Rehan Ahmad et al.

BioImpacts 2025, 15, 30259

Шизофрения – это разрушительное хроническое психическое заболевание, которое включает в себя сложный набор симптомов, таких как галлюцинации, иллюзии и бред и для его лечения необходимы пожизненные антипсихотические препараты. Шизофрения поражает около 1% населения мира и характеризуется галлюцинациями, бредом и негативными мыслями, такими как алогия, апатия, абулия и невнимательность. Пациенты с шизофренией имеют сокращенную продолжительность жизни на 20 лет по сравнению с общей популяцией. Для лечения шизофрении в основном используются два различных класса антипсихотических препаратов, т.е. типичные и атипичные антипсихотики. Антипсихотические препараты первого поколения блокируют дофаминовые D2-рецепторы, и неселективный характер этих препаратов может привести к различным побочным эффектам у пациентов. В отличие от них антипсихотические препараты второго поколения избирательно блокируют дофаминовые D2-рецепторы и рецепторы серотонина 5-HT2A, что делает их наиболее часто назначаемыми лекарствами для лечения шизофрении. Однако применяемые лекарства имеют многочисленные побочные эффекты и существует острая потребность в перспективных антипсихотических препаратах. В обзоре подробно рассмотрены недавно одобренные антипсихотические препараты, а также антипсихотические препараты, находящиеся в клинических испытаниях. Луматеперон (ITI-007 или ITI-722) представляет собой новый препарат второго поколения, который является мощным антагонистом серотониновых 5-HT2A-рецепторов и частичный агонистом D2-рецепторов. Препарат характеризуется благоприятным профилем безопасности и переносимости. FDA одобрило луматеперон для лечения шизофрении у взрослых в декабре 2019 года. Кроме того, он получил одобрение FDA для лечения депрессивных эпизодов, связанных с биполярным расстройством 1 и 2 типа у взрослых, как в качестве самостоятельной терапии, так и в сочетании с литием или вальпроатом в декабре 2021 г. Луматеперон также продемонстрировал эффективность в устранении когнитивных симптомов, связанных с шизофренией. Луматеперон используют перорально в капсуле, содержащей лекарственный препарат в виде кристаллической тозилатной соли. Утвержденная дозировка согласно инструкции FDA составляет 42 мг в виде однократного ежедневного приема, предпочтительно перед сном. В 6-недельном открытом клиническом исследовании эффективности и безопасности луматеперона 2 фазы участвовали 302 взрослых пациента в возрасте 18–60 лет с клинически стабильной шизофренией. В исследовании переход от предшествующих антипсихотиков к шестинедельному режиму лечения луматепероном в дозе 60 мг в день привел у пациентов к сохранению стабильности или продолжающемуся улучшению симптоматики. В обзоре подробно рассмотрены и другие препараты для лечения шизофрении (брекспипразол, брилароксазин, пимавансерин и др.).

5. Оценка эффективности препаратов для лечения бокового амиотрофического склероза в замедлении прогрессирования заболевания: обзор литературы

Assessing the efficacy of amyotrophic lateral sclerosis drugs in slowing disease progression: A literature review

Ubaid Ansari et al.

AIMS Neuroscience 2024, 11(2), 166–177

Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, является тяжелым нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся постепенным ухудшением состояния как верхних, так и нижних двигательных нейронов, расположенных в головном и спинном мозге. Это инвалидизирующее расстройство приводит к ослаблению мышц, снижению двигательных способностей и в конечном итоге к дыхательной недостаточности. Эта дегенерация провоцирует мышечную слабость, которая постепенно перерастает в мышечную атрофию и паралич, который в конечном итоге приводит к дыхательной недостаточности и смерти в течение 2–3 лет после появления первых симптомов. В настоящее время не существует окончательного лечения этого прогрессирующего заболевания, и болезнь неизлечима. Несмотря на обширные исследовательские усилия, поиск эффективных методов лечения для остановки или замедления неуклонного прогрессирования бокового амиотрофического склероза остается постоянной проблемой в области неврологии. 25 апреля 2023 г. FDA одобрило препарат тоферсен под торговой маркой Qalsody для лечения бокового амиотрофического склероза у взрослых с мутацией гена SOD1. Боковой амиотрофический склероз связан с мутацией гена SOD1, которая вызывает образование мутантных белков SOD1. Эти мутировавшие белки SOD1 накапливаются в мотонейронах и глиальных клетках, что приводит к агрегации белков и образованию токсичных белковых комков и вызывают дисфункцию аксональной транспортной системы. Тоферсен (BIIB067) представляет собой синтетический олигонуклеотид из 20 оснований со смешанной структурой основной цепи, состоящей из 19 межнуклеотидных связей. Были проведены клинические исследования фазы 1–2 с участием 50 пациентов, основная цель – оценить безопасность и фармакокинетические данные тоферсена. Пять доз тоферсена и плацебо вводились интратекально в течение 12 недель участникам каждой дозовой группы (20, 40, 60 и 100 мг) в соотношении 3:1. Тоферсен или плацебо были введены однократно в 1, 15, 29, 57 и 85 дни. Из 50 участников 12 получили плацебо, 10 получили 20 мг тоферсена, 9 получили 40 мг, 9 получили 60 мг и 10 получили 100 мг. К 85-му дню у участников, получавших тоферсен, наблюдалось снижение концентраций белка SOD1 от исходного уровня 1% в группе с дозой 20 мг, 27% в группе с дозой 40 мг, 21% в группе с дозой 60 мг и 36% в группе с дозой 100 мг. У пациентов, принимавших плацебо, наблюдалось 3% снижения концентраций белка SOD1 от исходного уровня. В обзоре рассмотрены и другие препараты для лечения бокового амиотрофического склероза (тиглутик, рилутек, радикава и др.).

6. Полифенолы, алкалоиды и терпеноиды против нейродегенерации: оценка нейропротекторных эффектов фитосоединений посредством комплексного обзора текущих доказательств

Polyphenols, Alkaloids, and Terpenoids Against Neurodegeneration: Evaluating the Neuroprotective Effects of Phytocompounds Through a Comprehensive Review of the Current Evidence

Enzo Pereira de Lima et al.

Metabolites 2025, 15, 124

Нейродегенеративные заболевания представляют собой гетерогенную группу хронических, обычно связанных с возрастом расстройств, характеризующихся прогрессирующей потерей нейронов, деформацией нейронной структуры или потерей нейронной функции, что приводит к существенному снижению качества жизни. Они остаются в центре внимания научного и клинического интереса из-за их растущей медицинской и социальной значимости. Большинство нейродегенеративных заболеваний представляют собой внутриклеточную агрегацию белков или их внеклеточное отложение (бляшки), такие как альфа-синуклеин при болезни Паркинсона и агрегаты бета-амилоида при болезни Альцгеймера. Традиционные методы лечения нейродегенеративных состояний требуют больших затрат и связаны с развитием побочных эффектов. По этим причинам растет тенденция к поиску новых терапевтических подходов для помощи пациентам. В обзоре рассмотрены некоторые эффекты фитосоединений на нейродегенеративные заболевания. Роль фитосоединений, таких как полифенолы, алкалоиды и терпеноиды в профилактике или лечении нейродегенеративных заболеваний основана главным образом на антиоксидантных, противовоспалительных и ингибиторных свойствах определенных ферментов, вызывающих увеличение концентрации и активности нейротрансмиттеров, снижающих нейровоспаление, поддерживающих защитные клетки, такие как микроглия, задерживающих прогрессирование деменции и улучшающих про- и антиапоптотические свойства. Хуперзин А – алкалоид, выделенный из китайской травы Huperzia serrata, является мощным, обратимым, селективным ингибитором ацетилхолинэстеразы. Было проведено 6 рандомизированных клинических испытаний с 454 участниками с болезнью Альцгеймера, в которых дозы хуперзина А варьировались от 0,2 мг до 0,8 мг в день. Отмечалось, что хуперзин А хорошо переносился в дозах до 0,4 мг два раза в день в течение 24 недель, даже у пациентов, которые не могли принимать другие ингибиторы холинэстеразы. В целом хуперзин А, по-видимому, оказывает некоторое благотворное влияние на улучшение когнитивных функций, повседневную активность и глобальную клиническую оценку у участников с болезнью Альцгеймера. Кверцетин – природный флавоноид с различными фармакологическими эффектами и многообещающим терапевтическим потенциалом. Он широко распространен среди растений, в основном содержится во фруктах и овощах. Нейропротекторное действие кверцетина было отмечено в нескольких исследованиях на доклинических моделях. В дополнение к своим антиоксидантным свойствам он ингибирует образование фибрилл белков бета-амилоида, противодействуя клеточному лизису и воспалительным каскадным путям. 24-недельное рандомизированное, двойное, слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование лука, богатого кверцетином (эквивалент 50 мг), и лука без кверцетина было проведено с целью оценки его влияния на снижение когнитивных способностей у пожилых популяций (60–79 лет). Добавка кверцетина значительно снизила возрастное снижение когнитивных способностей и улучшила эмоциональное состояние и мотивацию. В обзоре приведены данные клинических испытаний и других фитосоединений для лечения нейродегенеративных заболеваний (гинкголиды, куркумин, розмариновая кислота и др.).

7. Терапевтические достижения в лечении рассеянного склероза у детей

Therapeutic Advances in Pediatric Multiple Sclerosis

Rachel Walsh et al.

Children 2025, 12, 259

Рассеянный склероз у детей – это хроническое иммуноопосредованное заболевание, которое поражает центральную нервную систему у детей и подростков. Оно характеризуется демиелинизирующими атаками на центральную нервную систему, которые прогрессируют с течением времени. Примерно у 3-10% пациентов с рассеянным склерозом начало заболевания происходит до 18 лет. Подавляющее большинство случаев рассеянного склероза у детей характеризуется рецидивирующе-ремиттирующим течением с высокой тяжестью активности заболевания. Хотя детский и взрослый рассеянный склероз имеют схожие детерминанты риска и патологические и клинические признаки, существуют важные различия, которые следует учитывать при лечении детей с рассеянным склерозом. Из-за своей воспалительной природы детский рассеянный склероз обычно проявляется большим количеством демиелинизирующих очагов и активностью заболевания. Годовые частоты рецидивов более чем в два раза выше при детском рассеянном склерозе по сравнению с рассеянным склерозом у взрослых. Детский рассеянный склероз почти исключительно проявляется как рецидивирующе-ремиттирующее заболевание, и у детей инвалидность нарастает медленнее, чем у взрослых пациентов. Конечная цель лечения рассеянного склероза – отсрочить наступление этапов инвалидности как можно дольше. Понимание этих механизмов и того, как клинические рецидивы влияют на прогрессирование заболевания с течением времени, является активной областью исследований. В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы 3 TERIKIDS, оценивающем безопасность и эффективность терифлуномида при детском рассеянном склерозе, участвовали 166 пациентов детского возраста. Пациенты были случайным образом распределены в соотношении 2:1 для приема либо терифлуномида, либо плацебо в течение до 96 недель. Однако статистически значимой разницы во времени до первого подтвержденного рецидива между группой лечения и группой плацебо не было. Чтобы лучше оценить долгосрочную безопасность и эффективность терифлуномида, дополнительное 96-недельное расширенное исследование отслеживало пациентов, которые завершили двойной слепой период или перешли в группу лечения на ранней стадии. Рандомизированные клинические исследования оценивали эффективность и безопасность диметилфумарата в дозе 240 мг 2 и 3 раза в день у пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом в ходе одного исследования фазы 2b и двух испытаний фазы 3. Надежные положительные результаты были получены по ряду клинических параметров. Три клинических исследования, FOCUS, CONNECTED и CONNECT, изучили использование диметилфумарата у детей с рассеянным склерозом. CONNECT, 96-недельное рандомизированное открытое исследование фазы 3, является самым последним исследованием по изучению эффективности диметилфумарата. Всего 103 пациента завершили исследование и были включены в первичный анализ конечной точки. В обзоре приведены данные клинических испытаний и других препаратов для лечения рассеянного склероза у детей (финголимод, циклофосфамид, глатирамера ацетат и др.).

8. Использование вортиоксетина в различных неврологических областях: систематический обзор и будущие перспективы

Use of vortioxetine in different neurological fields: a systematic review and future perspectives

Giulio Verrienti et al.

Neurological Sciences 2025

Вортиоксетин (Lu AA21004) является мультимодальным антидепрессантом, который, как было показано, эффективен и хорошо переносится пациентами с большим депрессивным расстройством. Последние данные свидетельствуют о роли вортиоксетина в улучшении когнитивных функций и снижении функциональной инвалидности, связанной с депрессией. Благодаря своему мультимодальному механизму действия, который включает антагонизм рецепторов 5-HT3, 5-HT7 и 5-HT1D, частичный агонизм рецептора 5-HT1B и агонизм рецептора 5-HT1A, вортиоксетин привлекает все большее внимание со стороны врачей и исследователей. Поскольку когнитивная дисфункция является одним из наиболее инвалидизирующих ключевых симптомов большого депрессивного расстройства, в последние десятилетия был исследован ряд антидепрессантов с доказанными или предполагаемыми прокогнитивными эффектами. В дополнение к его антидепрессивным эффектам растущий объем доказательств из доклинических исследований предполагает, что вортиоксетин может также улучшать когнитивные функции. В шестимесячном, открытом, обсервационном клиническом исследовании изучалась эффективность вортиоксетина при депрессии и вторичных показателях, таких как поведенческие нарушения, когнитивные функции и повседневная деятельность у пациентов с болезнью Альцгеймера. В это ретроспективное исследование было включено 89 пациентов с продромальной болезнью Альцгеймера либо легкой или умеренной болезнью Альцгеймера. Все пациенты были рандомизированы на 12 недель ежедневного лечения либо вортиоксетином, либо плацебо. По результатам испытаний сделан вывод, что вортиоксетин может значительно улучшить глобальные когнитивные показатели, особенно у пациентов с болезнью Альцгеймера продромальной степени тяжести, и эти улучшения были связаны с когнитивным статусом на исходном уровне. Вортиоксетин продемонстрировал прямой прокогнитивный эффект как у пожилых, так и у молодых пациентов с депрессией. В сочетании с когнитивным тренингом вортиоксетин вызвал большее улучшение когнитивных функций по сравнению с плацебо и когнитивным тренингом у пациентов в возрасте старше 65 лет с возрастным когнитивным снижением без сопутствующей депрессии, причем различия достигли статистической значимости уже на 12-й неделе терапии. В открытом исследовании пациентов с болезнью Альцгеймера и сопутствующей депрессивной симптоматикой вортиоксетин обнаружил преимущества по сравнению с другими антидепрессантами в отношении как депрессии, так и различных когнитивных доменов. Хотя этот антидепрессант демонстрирует интересные фармакологические свойства с соответствующим высоким профилем безопасности, только ограниченное количество клинических испытаний до настоящего времени исследовало его эффекты при неврологических расстройствах. В таких исследованиях антидепрессивная эффективность вортиоксетина была надежно подтверждена. Однако в отсутствие достаточно обширной литературы по этой теме требуется проведение многоцентровых исследований – предпочтительно рандомизированных клинических испытаний с четкими критериями включения/исключения, особенно у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями для лучшей количественной оценки влияния вортиоксетина на пациентов с неврологическими расстройствами.

9. Достижения в области нарушений аутофагии при болезни Альцгеймера: молекулярные аспекты и терапия

Advancements in autophagy perturbations in Alzheimer’s disease: Molecular aspects and therapeutics

Rishika Dhapola et al.

Brain Research 2025, 1851, 149494

Аутофагия – это процесс утилизации клеточных органелл, участков цитоплазмы, а также разрушения микроорганизмов, проникающих в клетку, в лизосомах. Появляются новые доказательства того, что аутофагия, ключевой клеточный процесс, ответственный за деградацию и переработку поврежденных органелл и белков, играет решающую роль в поддержании здоровья нейронов. Агрегированный бета-амилоид и гиперфосфорилированный тау в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера выводятся внутренним клеточным процессом организма, известным как аутофагия. Таким образом, аутофагия жизненно важна для поддержания здоровья и стабильности нейронов. При болезни Альцгеймера нарушения в аутофагийно-лизосомальном пути способствуют накоплению токсичных агрегатов. Дисфункциональная аутофагия связана с патогенезом болезни Альцгеймера и способствует накоплению неправильно свернувшихся белков. Молекулярные механизмы, лежащие в основе дисфункции аутофагии при болезни Альцгеймера, включают накопление бета-амилоида и тау, нейровоспаление, митохондриальную дисфункцию и окислительный стресс. Восстановление аутофагии путем модуляции этих молекулярных и сигнальных путей может быть эффективной терапевтической стратегией для лечения болезни Альцгеймера. Все это делает крайне важным поиск молекулярных мишеней, которые могут участвовать в регуляции аутофагии, и факторов, способных влиять на ее связь с патогенезом различных заболеваний. Исследователи выявили ряд препаратов, нацеленных на дисрегуляцию аутофагии при болезни Альцгеймера. Никотинамид находится на фазе 2 клинического испытания по поводу лечения болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Для этого исследования были отобраны 47 участников. Клиническое двойное слепое рандомизированное с тройной маскировкой исследование с параллельным назначением показало, что никотинамид снижает уровень бета-амилоида и гиперфосфорилированного тау и улучшает когнитивные функции посредством восстановления аутофагии. Он также участвует в подкислении лизосом для их правильного функционирования и деградации агрегированных и неправильно свернутых белков, ослабляя тем самым патологию болезни Альцгеймера. Исследование нилвадипина находится 3 фазе клинических испытаний. В этом исследовании 511 участников были зарегистрированы и случайным образом распределены по разным группам с четырехкратной маскировкой. Нилвадипин является блокатором потенциалзависимых кальциевых каналов L-типа. В доклинических моделях болезни Альцгеймера он показал нейропротекторные эффекты. Препарат снижает внутрицитозольные уровни ионов кальция и действует как активатор аутофагии. Ионы кальция необходимы для активности mTOR, а снижение высвобождения кальция активирует AMPK, тем самым способствуя аутофагии. Кроме того, снижение уровня ионов кальция ослабляет эксайтотоксичность, следовательно, изменяет накопление деградированного белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Жизнеспособность методов лечения на основе аутофагии зависит от их способности демонстрировать безопасность, эффективность и совместимость с существующими методами лечения. В случае успеха эти подходы могут изменить парадигмы лечения болезни Альцгеймера, воздействуя на многофакторную природу заболевания, а не фокусируясь на отдельных мишенях.

10. Литий и психическое здоровье: малый элемент с большим влиянием

Lithium and Mental Health: The Small Element with a Big Impact

Isabela Dias Cruvinell et al.

Open Access Library Journal 2025, 12, e13282

Литий, щелочной металл, широко известный своими промышленными и технологическими применениями, играет фундаментальную роль в области психического здоровья более полувека. Открытый в качестве средства для лечения расстройств настроения в конце 1940-х годов, этот элемент стал одним из самых эффективных и широко назначаемых стабилизаторов настроения при лечении биполярного расстройства и резистентной к лечению депрессии. В 1970 г. хлорид лития был первым препаратом, получившим одобрение FDA для лечения биполярного расстройства и резистентной к лечению депрессии. Литий уменьшает маниакальные эпизоды и смягчает депрессивные симптомы. Клинические исследования указывают на частоту ответа при мании 49% по сравнению с 22–25% при приеме плацебо и частоту ремиссии 49% по сравнению с 22,1%. Литий также доказал свою эффективность при мании с психотическими симптомами, но не для смешанных эпизодов. Однако его эффективность при депрессии не определена. Строгое 8-недельное клиническое исследование не выявило положительных результатов для лития, тогда как кветиапин оказался более эффективным. Литий продлевает периоды стабильности и снижает рецидивы биполярных эпизодов. Рандомизированные клинические исследования продемонстрировали медианное время поддержания 292, 140 и 85 дней соответственно. Литий превзошел плацебо в предотвращении маниакальных эпизодов, в то время как его эффективность в предотвращении депрессивных эпизодов остается спорной. Помимо потенциала в качестве лечения нейропсихиатрических симптомов болезни Альцгеймера, в настоящее время возобновился интерес к лечению нейродегенеративных заболеваний производными лития. Отмечается, что литий имеет потенциал для воздействия на несколько патологических событий при болезни Альцгеймера, о чем свидетельствуют многообещающие результаты доклинических и клинических испытаний. Доклинические исследования показали, что литий может снижать отложение бета-амилоида и фосфорилирование тау, регулировать воспаление, окислительный стресс, поддерживать митохондриальный гомеостаз и улучшать когнитивную функцию. Клинические исследования продемонстрировали, что терапия литием может снизить риск болезни Альцгеймера, остановить прогрессирование ранней стадии болезни Альцгеймера и поддерживать когнитивную стабильность в течение длительных периодов. Несмотря на свои преимущества, использование лития требует строгого контроля из-за его узкого терапевтического диапазона и риска побочных эффектов, таких как почечная токсичность и изменения функции щитовидной железы. Литий – препарат, который эффективен при большинстве из вышеперечисленных состояний и имеет доказательства эффективности в предотвращении самоубийств при биполярном расстройстве. Хотя прошло уже 75 лет с тех пор, как эффективность лития была впервые оценена, он продолжает оставаться значимым препаратом в своем классе.